【动态】2016.05.18当代雕塑:用新技术新材料,讲中国故事

苏锦驹 《逝者如斯》

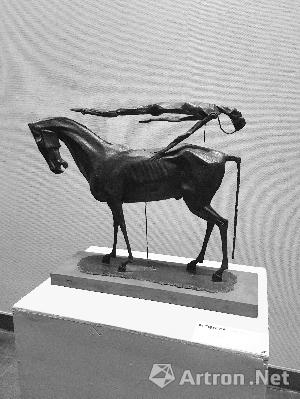

彭程 《新竹林七贤》

周巍 《鼓》

自从二十世纪初叶,西方雕塑系统被引入中国之后,这种造型客观、准确、理性,讲究解剖,追求空间、体积感的雕塑审美体系,经过近百年的美术教学体系传播而成为了中国现代雕塑艺术的主流,而传统的中国造像艺术则被看做是工艺性、民俗性的存在。渐渐地,人们开始思考,中国传统雕塑真的失去生命力、没有当代性了吗?中国雕塑在当今世界艺术道路上该如何走?

“传统与当代相结合”,这句话每个人都已经耳熟能详,但在具体实践中,却并不那么容易。中国雕塑家们并没有放弃上下求索,“敢问路在何方”。4月15日,一场试图叩问上述问题并努力作出自己的回答的雕塑展在广州美术学院大学城美术馆开幕。著名雕塑家、广州美术学院雕塑系教授吴雅琳女士携十一位曾经进修过“中国传统雕塑”这门课程的青年雕塑家,希望能展示出他们以西方造型知识为杖,从中国传统中取经,走出另一条艺术之路的努力探索。

走进展厅,强烈的感受,是既“当代”,又“中国”。作品使用了新技术新材料,但骨子里却讲的是中国故事,体现的是中国的审美与文化。

用虚拟艺术的方式弥合残缺古代佛造像

吴雅琳近作《合璧——艰难的回归》与《变脸——西方邂逅东方》给我的触动尤其强烈。19世纪末开始,中国的佛造像开始大量向海外流失,令人尤其难过的是,那些文物偷盗者、文物贩子,往往是将造像的头部、手部砍断运走,造成如今分布世界各国的绝大部分造像都是身首异处。面对这种无法弥补的缺憾,吴雅琳尝试用虚拟艺术的方式加以弥合,这件作品的身体部分来自现藏于法国吉美博物馆的无首唐代佛造像,本属于山西天龙山石窟,吴雅琳用她十几年来在世界各国博物馆收集的佛首照片,试图虚拟合璧原貌。站在作品前,观者看到不同的佛首出现在残像的头部,或慈悲、或庄严、或清圣、或怒目,每一件似乎都是它的原本面貌,又都似乎不是。另一件作品则是同样使用了虚拟技术,试图给每个美术专业生必然熟悉的石膏头像加上不同的脸孔,这些西方或中国的脸孔不是生硬地被嫁接,而是在冲突中有着和谐。

这体现的其实是吴雅琳一直在追求的、东方雕塑的内在精神指向。她说:“中国传统雕塑所要表现的是人的精神层面和内心世界,从某种意义上讲,这比西方追求客观真实更难把握。但只要能从宏观的汉文化学理和中国哲学去了解它的形成,并归纳、梳理它的审美规律,一定是能够掌握、并能为你的艺术发展开辟道路的。”

“西方雕塑在做人像的时候,讲究人体解剖正确,面部情态则相对次要,而东方雕塑是不追究人体结构的,它讲究的是内在精神指向。”在采访中,吴雅琳曾告诉我,一尊明代罗汉像,用西方雕塑审美观点来看,会觉得它眉骨、颅顶、脸颊的解剖都是错的。但这些“错”完全无损于他的表情生动、神完气足、栩栩如生,甚至可以看出性格与身份。人们可能会用西方雕塑的评论语言来说它“造型经过了艺术的夸张”,但实际上,虽然看似天马行空的艺术想象,其实它是严格按照中国传统的“相学”来造像的。在中国,凸起的颅顶、高耸的眉骨、脸颊的形状、鼻子的比例、耳朵的长短、嘴唇的狭阔……都具有一定的标准,象征着一定的性格甚至命运,其中包含着中国人对生命的思考——面对《变脸》这件作品,观者会马上想起传统戏剧中的脸谱艺术,这种程式与尺度,其实正是中国文化特有的某种内在精神指向。

研究传统雕塑,做当代作品

这种精神指向,借用中国画论中的概念来描述的话,就是“气韵”、“情态”、“意趣”,是我们走向当代,与世界对话时,所持有的文化身份。自古以来,我们的中国画有着完整而丰富的理论,有专门的评价语言体系,但雕塑却没有。在古代,雕刻与塑像是由社会地位低下的匠人完成的,他们只能依靠口耳相传,将营造的法度与心会传递下去,而缺少著书立说、总结理论的机会。上世纪初叶西方文化艺术开始全面影响中国后,人们对中国雕塑的美学更加陌生,急需总结梳理。

二十年前,吴雅琳在美国大都会博物馆考察,看到别人对中国古代佛造像精心陈列,对光与环境的布置极为专业,完全烘托出了造像的美,令她极为震撼,而在同一时期,国内的这些造像却只是被随意摆放,完全没有从学术与策展的角度去进行研究。这让她非常痛心,从那时起,她便认定了自己毕生的学术道路。

此后,她走遍世界各地去搜集考察流失的中国古代雕塑,又率领研究生到西北与中原考察石窟、寺、观,拜访民间工匠,前后撰写数万字的专业文论,并于2006年开设《中国传统雕塑》系列必修课程。2015年12月,全国重点美术院校就中国传统雕塑教学在西安美院召开了研讨会,目前这一课题已经在全国范围内引起了重视,但有些还停留在作品临摹、有些只是考察,能真正用方法论进行教学实践了,广美雕塑系走在了全国前列。

吴雅琳用“基于西学、取经东方、秉承传统、厚积人文、拓展媒介、关注当下、参与社会、发展未来、师生互学、走向当代”来总结这些年的教学实践,同时也是这次展览的定位。

她说:“我们大学的基础是西方的,西方的理念,西方的审美体系,在此基础上要主动地向东方文化学习,向祖先好的方面学习;了解、读懂先人的审美法则,培养自身人文素质和修养。这两点作为一个中国艺术家的成长和发展,至关重要,包括成果的最终呈现。一位艺术家有没有后劲,应该和他的人文修养有着密切的关系。当今社会,可用媒介丰富多彩,已不是两、三千年前古希腊人(中国甚至更早)所用的青铜和石头,到了今天,各类金属、声光电、数码等媒介实在太多了,可以选的面很宽。新媒介可以产生新的形式,新形式可催生出新的观念,因此,可以肯定地说,拓展媒介也是时代发展的必然。”

“我研究中国传统雕塑的目的最终不是做中国传统雕塑,也就是说我不会重复古人。今天的中国人学习中国传统,不是重复先人,而是在他们基础之上做我们中国当下的艺术作品。”吴雅琳说。