【访谈】2016.04.15专访|吴雅琳谈“敢问路在何方”雕塑展

敢问路在何方

——广州美术学院教授、硕士研究生导师吴雅琳接受本报专访

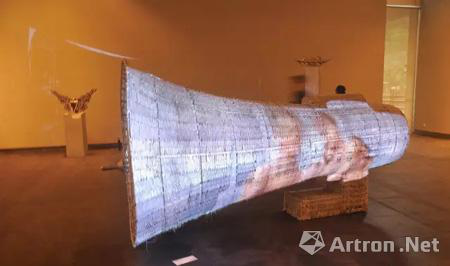

4月15日至5月6日,著名雕塑家、广州美术学院雕塑系教授吴雅琳女士携手十一位青年雕塑家,在广州美术学院大学城美术馆举办《敢问路在何方——吴雅琳师生雕塑作品展》,本次活动得到了广州珠江灯光文化产业投资有限公司、广州市鎏明雕塑有限公司、广州市澳源文化传播有限公司、广州市聚响堂文化传播有限公司的全情支持。

这次展览是继2015年在中国国家画院美术馆坪山分馆、珠海古元美术馆、饶平力诚艺术馆三次巡展之后,又回到展览的出发地——广州美术学院举办展览,这也是吴雅琳师生雕塑作品系列巡展最重要的一站。吴雅琳教授,1956年生于广东汕头,广州美术学院三级教授、硕士研究生导师,曾任广州美术学院雕塑系副主任,现任广州美术学院雕塑系中国传统雕塑研究所所长、数码雕塑研究中心负责人、教授委员会主任。展览期间,本报对吴雅琳教授进行了专访。

吕大江(《文化参考报 艺术周刊》主编):吴老师,请你谈谈这次师生雕塑作品展的情况。

吴:这次展览我们主要是围绕某种理念去突出学术性,而不是一般的展览或者聚会,不请社会名流来捧场。展览的同时要举行一个有学术高度的专题研讨会,研讨会邀请了中国雕塑评论界的重量级人物,如中国雕塑学会副会长、著名评论家孙振华和著名的美术评论家杨小彦先生来做学术双主持。这次我们也可以说是艺术、学术并重。艺术催生了学术,学术又引领了艺术。开幕式三点正开始,研讨会定在四点,这是一次全国性的研讨会,清华美院、华东师大等都有专家学者前来参观和参加研讨,广东省重要的评论家也几乎都来了,中国著名雕塑家,九十二岁高龄我的恩师潘鹤教授,还有梁明诚教授等名家也都前来了。广东省几位美协副主席、各雕塑院院长及雕塑家、深圳市美协也组团前来出席开幕式,真没想到能得到大家这么热情地支持,看来雕塑家办展也并非缺乏知音!

吕:这次展览的初衷是什么?

吴:现在中国的雕塑教育处在一个节点上,大家都知道美术学院的雕塑教育是秉承西方的传统,是90几年前将西方巴黎美术学院整个体系加以引进的。但是经过近百年的西方雕塑教学体系的传播,一些有识之士,开始意识到这里存在的一个普遍问题,作为中国人,中国雕塑在当今世界艺术道路上该如何走,这是值得我们思考的问题。我们这次展览的标题是“敢问路在何方”,因为当下艺术界纷繁复杂,说它很活跃也好,说它很无序也行,总之,在貌似繁荣中出现了模仿挪用、人云亦云,或无可适从的各种态势。作为中国的当代艺术一直都在发展,没有停滞不前,这本是好事,但是,中国的当代艺术家,如何发展得更加合理,这值得我们冷静思考。中国人玩当代艺术也已有些年头了,但大多数是跟着人家背后跑。站在国际的视野,人家看重我们的,不是现在我们所谓异彩纷呈的当代艺术,而更多的还是我们背后五千年的文明,中国的传统文化,但很多艺术家却视而不见,这叫端着金饭碗向他们要饭。我认为,做当代艺术的人,一定要了解、研究中国传统文化、中国的审美价值体系。由它来提供你的养分,由它来体现你的文化身份,有了这个身份,你才能与西方当代艺术家真正对话。这就是我的初衷。另外,作为一个当代人,你不走当代,艺术不随时代,肯定失去意义,在我这里,当代不仅仅是时间的含义,它更是文化的含义。中国人先了解自己的文化之后再来走当代,这应该能走得更加纯粹。此次展览选择这一标题,是对自己团队的审视,也是对当下美术界现象的追问。

吕:这次展览可有定位?

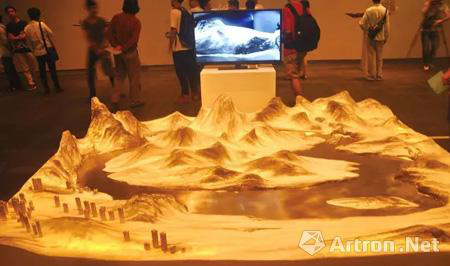

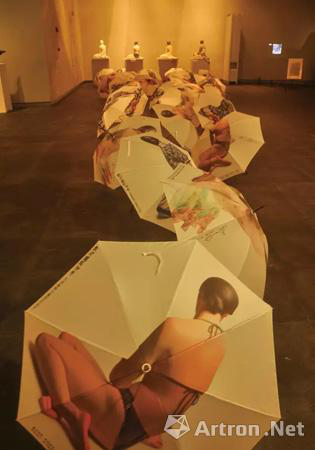

吴:这次展览的学术定位我写了40个字,10个内涵,即“基于西学、取经东方、秉承传统、厚积人文、拓展媒介、关注当下、参与社会、发展未来、师生互学、走向当代。1、“基于西学、取经东方”,我们大学的基础是西方的,西方的理念,西方的审美体系,取经东方,我们在此基础上要主动地向东方文化学习,向祖先好的方面学习;2、“秉承传统、厚积人文”,了解、读懂先人的审美法则,培养自身人文素质和修养。这两点作为一个中国艺术家的成长和发展,至关重要,包括成果的最终呈现。一位艺术家有没有后劲,应该和他的人文修养有着密切的关系。3、“拓展媒介、关注当下”,当今社会,可用媒介丰富多彩,已不是两、三千年前古希腊人(中国甚至更早)所用的青铜和石头,到了今天,各类金属、声光电、数码等媒介实在太多了,可以选的面也很宽。由于新媒介可以产生新的形式,新形式可催生出新的观念,因此,可以肯定地说,拓展媒介也是时代发展的必然。“关注当下”,我研究中国传统雕塑的目的最终不是做中国传统雕塑,也就是说我不会重复古人。今天的中国人学习中国传统,不是重复先人,而是在他们基础之上做我们中国当下的艺术作品。“师生互学”,我想这应该是最值得提倡的法则。这一法则乍听起来很现代,其实很传统。早在中唐,韩昌黎就有“无贵无贱,无长无少”,“不耻相师”之说。所以,向弟子学习,保持心态年轻,勇于接受新生事物,也是我保持艺术青春的保证。

吕:这次师生雕塑展的意义在于您想以中国文化引领当代艺术的方向?

吴:先不说引领,是叩问,当代艺术的途径和方向在哪里?在十年前,即2006年,我就和林国耀主任达成共识,把中国传统雕塑系列课程写入广州美术学院雕塑系的教学大纲。首先,我们以理论课去解决学生思想认识上的问题,之后去中原、西北等地的石窟、寺观进行实地考察,回来后再有目的地进行临摹(这是古人最常用的学习方法),最后,依据所学到的中国审美价值判断,去创作一件非西方的中国传统价值观的雕塑作品。 我一直认为自己是在探索。为什么说“敢问路在何方”?我想知道,到底这样走合不合理。十年了,这一大批学生,都陆续毕业了,本科生和研究生都有,而今天他们的发展、他们在走当代艺术的道路和以前的学生会有什么差别呢?这是我最关注的问题。到底,中国传统文化能否起到引领当代艺术方向的作用?

吕:将来无论从教学也好,学术研究也好,从你的角度你希望是什么样的方向,或者说这是学生毕业后的努力方向?

吴:我们在深圳、珠海的巡展览标题是 “剑斩风浪”,回到潮州力诚就叫“回家”,而在广州的标题“敢问路在何方”,是经过团队讨论之后才予以确定的。去年12月份,全国重点美术院校就中国传统雕塑教学在西安美院召开了一个研讨会,西安美院的书记、正副院长全部出席,可见其重视程度。各院校对这一课程的进展情况都不一样,有的仅仅是临摹,有的重视考察,有的似乎还没开始。真正能用方法论去进行教学实践的,广美应是做得比较突出的。现在这个课题在全国范围内的美术学院都全面重视起来了,从某种意义上讲,广州美术学院雕塑系还是走在全国前头的。

朱明(青年雕塑家、评论家):这也是美院雕塑系这么多年来的教学特色。

吴:是的。但由于历史条件的限制,以前缺少理论上的引导,学生也不了解中国和西方是两个完全不同的审美体系。因此,学生经常就会产生疑问:为什么这些造像不讲究解剖?为什么佛像不注重块面的塑造等等。因为学生习惯于用西方要求客观、准确、真实的审美标准去衡量中国传统造像,这样考察下来,势必难以领略到中国的传统造像追求内在和精神性的特质,所以说我上这个课和做这个联展,其实是想让更多学习雕塑的年轻人知道我们文化的根本,两个完全不同的审美体系,从某种意义上讲,比西方追求客观真实更难把握的是,中国传统雕塑所要表现的是人的精神层面和内心世界。但只要能从宏观的汉文化学理和中国哲学去了解它的形成并归纳、梳理它的审美规律,一定是能够掌握并能为你的艺术发展开辟道路的。另外,当我们走向当代,与世界对话之时,它必定就是我们自己重要的文化身份。

吕:你选择这个方向非常好,我最近也参加了一些研讨会和讲座,现在很多人包括刘斯奋在艺博院做的一个讲座,也谈到中外艺术怎么共同发展的问题,您在教学这个层面,事实上也是大力推崇的。

吴:这个跟我的价值观有一定的关系,早在十九年前,我去美国考察,在大都会博物馆里,看到了我们自己的佛造像,被人家陈列和保护得很好,光源得体、视角得当,整座造像几乎能够摄人魂魄。可是当时,国内的这些造像却还是灰头土脸,随便摆放,这使大家很难发现它艺术上的价值。那时我就有强烈的意识,回来后我有责任去做相关的事情。我自己写古体诗词,我也知道刘斯奋在文联做主席时,把画院的画家叫去听诗词讲座,其实我很想去听。我从小就喜欢文学,很了解它的价值。我在想,现在的年轻人,应该想一想,我们要做当代,到底什么叫当代,当代它是个时间概念,还是个文化概念。很多人讲,今天做的东西,它就是当代,这样说,显然就太简单了。我个人认为当代应该是个文化概念,这种当代要承前启后,要继往开来,至于西方人对当代的这个概念怎么看,怎么定位,那只能是属于西方的,关键在自己对当代这个概念的认识与理解。我一直在思索,包括我自己带着学生该何去何从,我的艺术何去何从,前面说到,当下艺术界并非危急存亡之秋,但也是纷繁复杂,是走到了十字路口,虽然很多人往这个方向走来,但是最终将往何处去?每个人应给自己一个定位。在我这个团队里,老师给予你的不是技术,也不是风格,而是对你思想,观念的启迪和影响。所以,这支队伍里,没有一个人会重复别人,严格地说,他们也没有一个人的作品会像我,这是我非常值得骄傲和欣慰的。