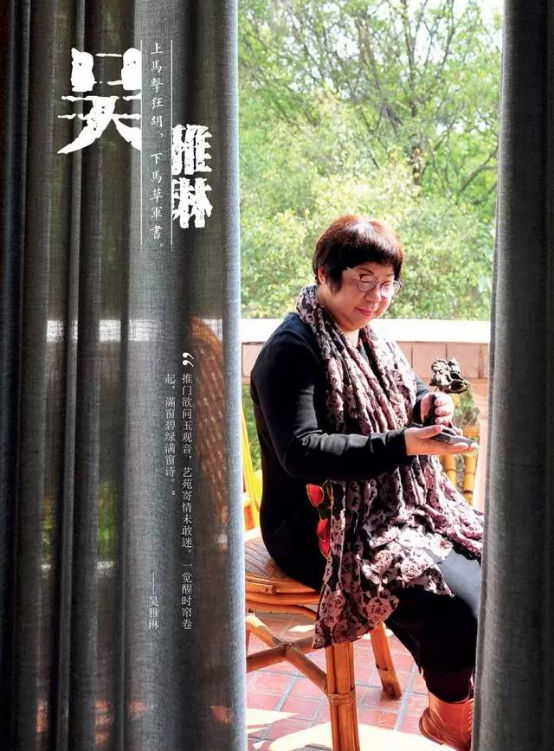

【访谈】2017.03.07她语·南岸至尚美术馆采访《她 • 语——广东省女性艺术展》

《她 • 语——广东省女性艺术展》

主办单位:广东省美术家协会

承办单位:南岸至尚美术馆

展览时间:2017年3月7日- 4月15日

展览地点:南岸至尚美术馆

展览地址:广州市荔湾区黄沙大道15号御景壹号南岸至尚美术馆

画语:传承·创新

许多思:(南岸至尚美术馆馆长,以下简称“许”):吴老师,您好。很高兴邀请您来参加我们此次致敬女性艺术家的展览。我们了解到在您踏上艺术道路之前,经历了很多,可以和我们分享一下吗?

吴雅琳:(广州美术学院雕塑系中国传统雕塑研究所所长,广州美术学院雕塑系数码雕塑研究中心负责人,广州美术学院雕塑系教授,以下简称“吴”):您好。我是56年出生的,幼时,生活很平静、很幸福。没什么不快乐的意识,只记得我当时就很喜欢画画。然而,我们这代人都回避不了一个历史问题,即是文化大革命。在这个时代,国民的教育几乎进入停滞的状态。在1968年,由于我的父亲曾被打成了右派,我无法顺利直接升上中学,13岁,便被发配回家乡饶平做一位童工式农民。真的是“哀莫大于失学”。在恢复高考后,78年我考上了广州美术学院的雕塑系。这里有一个小插曲是,原本我们县里出了个证明,说此人不可录取。但由于潘鹤老师对我的坚持以及当时广美招生负责人蔡克振老师的努力,我方得以进入美院学习。我很感谢我的恩师,当然,我也感谢在我年少时候有这些波折,这些在我后来的艺术创作中都使我有更加厚重的积淀。

许:雕塑系好像都是男生选择的比较多,那您为什么会选择雕塑系呢?

吴:确实,雕塑系的学生男生居多,很多都是和尚班。就我们这届而言,仅有两名女生。其实,我当初选择的时候并没有什么强烈的意向。只是当时的老师都认为我的速写、素描十分优秀,建议我进入雕塑系。

许:我们知道,您从雕塑系毕业后并没有直接投身雕塑界,而是经历了理论教学、基础教学后,才回归雕塑创作,可以和我们谈谈这段经历吗?

吴:因我平时好舞文弄墨,一毕业,就被当年的理论教研室物色去跟随于风老师进行理论学习。借此,我参加了中山大学以及北京电影学院的艺术理论课程。在这个阶段,我吸收了很多思想和观念上的新鲜空气,也是在当时,美术圈理论界在观念上还是相当地保守,我也逐渐认识到,在美术理论教学上,虽然我们的书画史论在传统上做得很好,但在中国雕塑理论研究上却几乎是空白。一直在世界上艺术地位很高的中国传统雕塑,在理论研究上大都仅停留在考古学、断代史的层面上,并没有从审美法则上进行系统的梳理以及从造型规律的角度去进行研究。在我后来回到雕塑系后,开始关注这一课题。大概在12年前,我开始着手做这件事。作为系的教学管理者,我从本科生开始,创立了一个系列课程,从考察、临摹到创作,本人也开始在这个方向招收研究生。我一直认为无论是理论还是实践,这都是一块十分重要的、等待开垦的处女地,因为这是我们中国自己的东西,是归属于我们自己的文化,是必须要主动去认识的,而不是仅仅学习西方雕塑的审美价值观。前面说到,我在理论学习阶段,也吸收了很多新的观念。这也是导致我现在的艺术创作都十分跨界的重要原因。我认为,社会发展这么迅速,新的媒介必须去接受它,不然很容易被时代所淘汰。所谓“新材料产生新观念,新观念产生新形式”。很多的思想,传统材料是无法表达的,而新媒介才能达到,比如数码雕塑,就是当下艺术圈一种很好的艺术表现形式。当然,很多新媒介的运用也来自于我学生对我的影响,教学相长,每代人有每一代人的历史使命,他们才是未来艺术界的中坚力量。所谓“学有先后,贤者为师”,我不会因为我是老师,就不敢向年轻人学习。

《合璧——艰难的回归》

《合璧——艰难的回归》

许:我注意到,去年您的一件作品《合璧——艰难的回归》(获学术成就奖)在圈内广受认可,这是属于您所说的数码雕塑吗?怎么会想到做这样一件作品呢?

吴:是的。做这件作品的源头应该追溯到很早了。大概在1997年,我到美国大都会博物馆看到的一件作品。当时一进中国厅,首先发现它是恒温的,展厅很是开阔与敞亮,而后迎面冲我扑来的是一幅巨大的敦煌壁画,旁边是北宋的木雕思维菩萨。这尊菩萨的高度很符合观众的视野,灯光处理也十分恰当。我一下子就觉得怎么可以有这么美的造像。要知道,在当时的中国,博物馆里造像因光线的随便而无法凸显出她的优势;而在寺庙里,也都是按着宗教的仪轨去做的,并没有真正把它们当做艺术品存在。我当时看到这尊菩萨的时候,真正明白什么叫美得“自在”,真的是“观自在”,真的是 “眼观鼻鼻观嘴嘴观心心观丹田”,我瞬间泪流满面。这是西方雕塑所无法媲美的,虽然我们总是在说古希腊的雕塑多么的“静穆而伟大”,古罗马雕塑多么的富有“运动肌肉感”,但因为审美关注的不同,导致它们更多的是注重科学性和理想美而忽视了内在的精神指向。而中国古代佛造像是能通过神态的精彩刻画去传递人类看不见的内心与精神世界。从那时起,我就决定要研究我们自己的文化,我也希望能尽一己之力,去传递我们中国的这种文化精神,这也是对历史应该去承担的责任。然而,中国大部分的佛造像因历史的原因都是残缺和不完整的,我做不到去将它完整化,但我觉得我可以用我的方法来呈现。于是,我选取了天龙山石窟的一尊没有头的造像进行等比复原,并将我在世界各地所拍摄的多个较接近的佛像头部以数字的形式进行录入,然后将他们变换地投射到这尊造像的头部,从而完成了我所理解的复原。它象征着我在这条道路上的不断寻找,以及想要传承中国传统文化的愿望;而这种艺术表达形式,也延续了我一贯艺术创作所坚持的理念:“基于西学,取经东方,秉承传统,厚积人文,拓展媒介,关注当下,参与社会,发展未来”。

许:可以这样理解,您的作品都是集中西之所长,传统与科技的融合吗?这算是您作品的符号吗?

吴:我的作品分2个类别,一是以本体法则来研究中国传统审美,二是利用人文对接新媒介来进行创作。二者殊途同归,都是发展当代艺术。《画壁》这一件作品可以说是借鉴了中西方艺术的特质。我们在美院所学习到的都是西方的审美和法则,然而,由于我关注中国传统雕塑较多,会很主动地把二者的审美加以合理融合。就像我一直强调的艺术观点:“重视东西方思维碰撞所产生出来的化学反应,重视人文对科技的相互渗透和支撑,学习传统是为了认清自己的文化身份之后走向当代,走自己的路。”符号的话,我觉得有多种,难以概述。目前所关注的是在作品脸部投影的意趣表现上。

许:我们知道,吴老师其实您也一直有在写诗,可以为我们赋诗一首,来总结你这部分的画语吗?

吴:“现代传统话昌隆,科技人文趣不同。寰宇文明天地大,中西交汇更从容。”

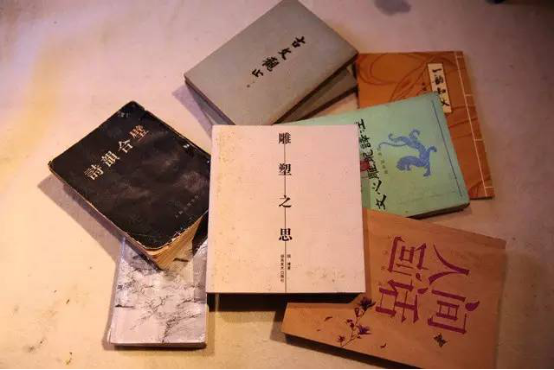

物语:“‘诗’是我最重要的‘物’”

许:关于您的 “物”,您选择的 “诗”。“诗”其实是归属于一种意识形态的东西,而并不是实实在在的物,为什么会想到选择“诗”呢?

吴:首先,因为我是做雕塑的,雕塑本来就是一件实际存在的“物”。而我觉得能与之对应的“物”,应该是属于比较 “虚”的东西,所以我想应该是“诗”。更重要的是,我从十几岁就已经开始写诗,任何场合,任何情绪,它都成为了我表达自己的最佳方式,也已经成为了我身边最不可或缺的“物”之一了。

许:那您与诗,或者说是文学,是怎么结缘的呢?

吴:还是青少年时期的那段经历。在那个年代,人们的物质生活和精神生活都十分的匮乏,知青点女生的工余都是在“钩通花” 。而那时,我的工余生活就是读书。在我下乡的八年期间,每个月我都会用军书包带回一袋文学名著。白天干完农活,晚上就读书。读完就背,包括诗歌以及小说的精彩章节、段落。我对文学方面知识的最早汲取大部分都是在那个时候。举个例子,如学古文,我会读《中华活页文选》,一边翻潮汕字典,一边做笔记、写感悟、背诵内容;然后也看大量的世界名著,像俄国文学《静静的顿河》、《安娜卡列尼娜》这些,欧美文学像《牛虻》等这些,包括像巴尔扎克和屠格涅夫的作品我也有涉猎,每天就这么学习。现在回想起来,那段日子虽苦也累,但还是挺美好的。所以说,我现在写诗很容易,因为读了太多的文学作品,也很多已化为己用了。而这种中西方文学的交汇式阅读,在期间产生的思想碰撞,对我后来艺术创作中的创造性思维也有着很大的帮助。

许:那您现在与“诗”一起是什么状态?我们知道您也曾经出版过一本诗集,有没有继续有这方面的打算呢?

吴:我觉得写诗带给我的那种幸福感,甚至是连雕塑都无法比的。就好像最近在搬东西,累了在阳台休息,看到满眼翠绿,诗意就会马上迸发,随即信手拈来,这种感觉对我来说是最幸福的。这种感觉于我随处可见。如我08年在法国艺术城游学的那段日子。我经常漫步于暮冬的塞纳河边,旁晚和先生会去左岸的餐厅,喝一杯红酒暖暖身子。当时,我写了很多关于它的诗歌。像:“葡萄美酒溢晶莹,炉火升腾雪放晴。今坐堂前春意暖,仙乡尽在琉璃瓶”这些。在当时,我也深刻感受到了巴黎的季节变化,那时候还是冬天,艺术城窗前还是枯树寒鸦,地上还留有残雪;可当我去周边国家考察一周回来,竟然发现枯树上已经开始开满花,我当即又有了“玉树窗前谢暮冬,枝头吐蕊巧玲珑。翩翩燕雀追春去,一别三日花已红。”类似的还有,比如教学生表现性素描,我也赋诗“纵横变幻莫矜持,意象无涯趣更奇。一泻心源千万里,天惊石破醉酣时”等等等等。其实,艺术与文学都是相通的,所以我也一直想出版一本关于我的画与诗结合一起的小册子。

许:既然您连续给我们分享了这么多诗,那我们继续来以一首诗结束这部分“物语”吧?

吴:“融融夜色伴花香,古月今照续断弦。独自吟哦勿笑我,芳丛曼舞学诗仙。”

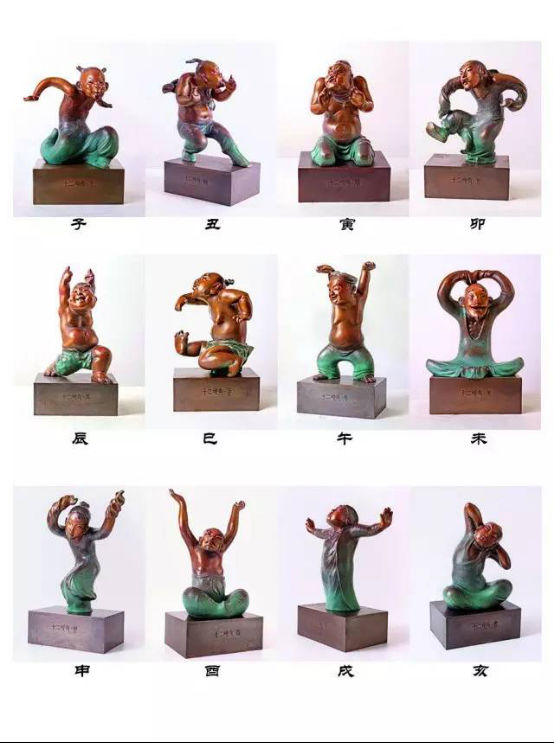

《12 地支》

《12 地支》

心语:集万千宠爱的才气女艺术家

许:那聊回女性,您觉得女性雕塑家,相比于男性来说,在艺术创作上有什么优势或是劣势吗?

吴:劣势是体能,这是显而易见的。雕塑会涉及到金木水火土多方面,翻模、锻造、烧焊、铸铜等都需要强大的体能,也需要不断修补的耐心,是一件费时费力的工程。我觉得女性最大的障碍就是体能,男女性在这方面除了体能是没有太大区别的,其余都一样,需要有强大的内心,内心有股强大的力量,这样才能完成好你的作品,你的作品才会有魄力。但在软雕塑和小型雕塑上,女性才会比较有优势,因为它好操控,也比较符合女性的特质。 我曾经为广美六十周年校庆雕塑系写《雕塑百言》,你们可以从中窥见一斑:“脚踏实地,衔枚疾走,拓展未来,秉承传统。打造经典, 饮誉内外,风水宝地,助我前迈。岁月无痕, 冰心一片, 物换星移,几多英才。铜铸精神,钢煅体魄,敏行讷言,行器问道。内外兼修,古今求索,豪气达观,我等推崇。甲子一轮,弟子八百,师生同庆, 好酒共酌。”我们雕塑人,不分男女,都是这般打造出来的。

许:现在很多女性特质也越来越被重视。也有不少的女性艺术家在艺术创作的时候强调女性自主的意识,甚至是去反抗当下男性做主导的主流意识。对于这种现象,您怎么看?

吴:关于这个问题,首先我知道自己是个自主意识很强的人,因此遇事不会以性别去看待问题,而是就问题的客观性去分析对待。在雕塑系有这样一个现象:以前从没有过“三八节”的记忆,没有任何来自系里的一个态度。因为雕塑系就我一个女老师,雕塑系从来就是男人的天下,我接受这一事实。我接受男领导的不注重细节,因为我也不喜欢纠缠生活中的细节,还有,如若只给你一个人发慰问金,我反倒会有被歧视之嫌。

关于女生写论文会选女权意识类型的选题,我认为,可能由于她的生活阅历使她对这选题感兴趣。我经常告诫学生,”艺术应该是基于理,发乎情。”艺术家应该忠实自己内心的真实,更应该尊重情感与激情。但是,现在也有不少女性艺术家在进行艺术创作的时候,进入一个误区。好像觉得我是女性,就一定要选择这种选题。我想,如果没有强烈的感悟,就没有必要太过强调这一点。像我的父亲,对我们,无论是男孩女孩,他都要求我们要努力、上进,争取做到最好,并能享受工作所带来的乐趣。我对这一点没有太过多的情感需要诉诸,所以我的作品也没有过分强调这一点的内容。

《历史的足迹》

许:那在审美取向上呢,您觉得您与男性雕塑家会有区别吗?

吴:可以这么说,我是由各类男性雕塑家培养出来的,我相信周围的男性雕塑家的审美对我会有直接的影响。但我毕竟还是女性艺术家,我也会以欣赏男性的角度去塑造我心目中的男性艺术形象,并且大家会发现我的作品有时比男性做得更像男性(如表现曹操的《剑欣风浪》等)。可能也是我内心喜欢比较强烈震撼的东西,像在文学审美上,我欣赏《三国演义》中忠肝义胆之士,喜欢了解英雄豪杰的发奋成长史和人格的形成,但我并不太欣赏《红楼梦》那些斤斤计较、琐琐碎碎的所谓女儿喜或女儿悲,不过曹雪芹那些丝丝入扣的文学描写和对人物性格和内心的塑造还是值得品读的。

许:的确,当今社会性别的差异越来越小了,或者说现在中性化趋势越来越明显,您对于这种社会发展趋势是怎么看的?

吴:我觉得没有好坏,有一句话叫“战争让女人走开”。听着很暖心,因为从古希腊甚至更早,就是靠力量来打战的。力量型的男性,在古代女性一定会被征服。然而,社会发展至今,很多事情靠的都是智慧。我觉得就智慧这方面来说,男女是没有差别的,各自都有各自的智慧,男女都有强弱,这是社会发展的趋势,似没必要纠结。

许:那有没有作为女性,曾经受过不公平的对待?

吴:没有。甚至在本科学习阶段,我觉得我是受优待的。男老师男同学对我都很好。可以这么说,本科读完,我没有觉得累。因为男生在搬运作品等多方面一直在帮助我,至今,我都十分感谢他们。现在,系主任林国耀一呼百应,一帮男生孔武有力,就把我的大曹操搬上了车!这是团队的力量,也是雕塑本身的特色使然,我们系的男孩子也都特别阳刚,对我也非常好。很多的雕塑工程不可能是个单体能完成的艺术行为。大多雕塑作品的完成,都是一个团队协作的结果。它不仅在运送上,需要大量的体力;在制作过程中,也不是简单的艺术表达就可以完成,还需要力学、材料学甚至数码3D多方面的知识等等。在雕塑这个大家庭中,几十年来我感受到的并非不公,而更多的是感恩,对男同胞的感恩。

许:做雕塑是需要大量的体力心力的,诚如您刚刚所说,它是一件费时费力的工程。那您在进行艺术创作的同时,是怎么平衡家庭的关系的?

吴:那首先必须感恩我有一位好的先生和一位好的女儿。我先生是一位理论思辨能力很强的人,他很有科学态度,我对他很是服气。而他对于我,就是很理解我,是很宽容我的那一类。比如现和你们做访谈,他就会提出结束后要来接我。他总是这么关心我,支持我,也不会给我压力。我觉得女性要把艺术做好,一定要有互相欣赏的对象。关于我的女儿,她很优秀、也很理解我,经常做很多让我暖心的事情,每年的生日她都会花心思帮我庆贺。就好像今年,她就租了个别墅,请了我的好友前来和我一起庆生,给我惊喜。最感动还是她用心设计的蛋糕,上面都分布着我的雕塑代表作品。

许:好贴心。然而,您女儿小的时候,或说是成长过程中一定也有非常需要您的时候吧,那您是怎么兼顾的呢?

吴:那是我从事美术后最艰难的阶段,我想有两首诗正可作答,一:“夕阳西照云脚低,冥想案头审画题。正是凝神来妙笔,忽听恸哭有吾儿。急催稿件如星火,未洗杯盘更滑稽。事事周全日苦短,难为母亦难为妻。”这是我的亲身经历。还有一次,我工作忙到很晚才回家,在门口就听到女儿的哭声,很心疼,眼泪都要出来了,有诗为证:“绘事频频归去迟,床头乳女夜啼饥。此时爱子心尤甚,不是亲慈岂自知。”

许:那您有什么话想要对先生和女儿说的吗?

吴:我跟我先生同龄,我觉得我们一起走过来也非常不容易,我希望在接下来的日子里,我们依然能手牵手,把这条路走下去。女儿事业有成,我希望她平安、快乐、顺利。

许:还是用一首诗来结束我们的心语吧?

吴:“身无刑役心自由,望远不知春或秋。巧构奇思汇四海,才思?L滚向东流。”

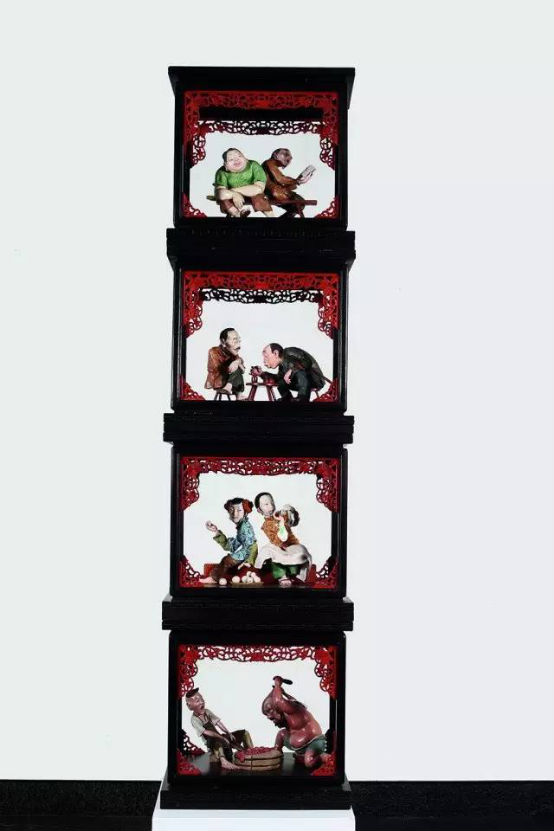

《幸福生活》

《幸福生活》

-她说- “我最欣赏的女艺术家是张德蒂”

——吴雅琳

-他说-“……吴老师这些年的努力和艺术成就主要围绕着‘东方’和‘西方’展开,如她自己所言,‘基于西方,取经东方’,‘东方邂逅西方’,但我觉得若要更清楚的看清吴老师的艺术特色和意义,还需要考证一下‘南北’,出生于南方潮汕地区的吴老师身上一样秉承着潮汕人的两大文化和性格特征,其一是对中国传统文化的的亲近热爱,其二是对新世界和新鲜事物的开放接纳和积极吸收。身为南方人,却热爱整个华夏文化,南北兼收,道德修养、诗词文学先于学院艺术和西方雕塑进入她早慧而敏锐的心灵;学习传统却勇于创新,所谓‘从来多古意,可以赋新诗’,既可以倡导传统雕塑的研究,又可以开发3D数码雕塑的新课程,新与旧从容汇合,百川入海。唯有这样的文化养分和民族性格,才支持着吴雅琳老师在文化与艺术上上下求索,成绩斐然……”

——谢远清(学生)-TA说-“吴雅琳,如薛涛般柳絮才高。”

——南岸至尚美术馆

《剑斩风浪》

《剑斩风浪》

“归来退履卸戎装,历风霜,步穿杨。冬去春来,相助有贤良。一觉醒时颜色暮,镜已老,理薄妆。物换星移看流光。利名场,甚荒唐,入得醉乡,何处有愁肠?此乃相交知己地,把酒祝,不轻狂!”

——吴雅琳